细雨绵绵

又是一年清明时节

清明

二十四节气之一

是我们缅怀先人之日

清明节,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,节期在仲春与暮春之交。清明节源自早期人类的祖先信仰与春祭礼俗,是中华民族最隆重盛大的祭祖大节。清明节兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日,扫墓祭祖与踏青郊游是清明节的两大礼俗主题,这两大传统礼俗主题在中国自古传承,至今不辍。

清明典故

晋文公与介子推

春秋时期,晋公子重耳流亡在外,途中又累又饿,无力气站起来,介子推割腿上的肉,煮汤给公子喝。19年后,重耳成了晋文公,封赏功臣,唯独忘了介子推。重耳想起时,介子推却不愿再做官,背着母亲隐居在绵山。有人献计从三面火烧绵山,逼出介子推。大火烧遍绵山,却没见介子推的身影,火熄后,人们才发现,背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。装殓时发现一血书,上写道:“割肉奉君尽丹心,但愿主君常清明。"为纪念介子推,晋文公下令将这一天定为寒食节。第二年,晋文公率众臣登山祭奠,发现老柳树死而复活。便赐老柳树为“清明柳",并将寒食节的后一天定为清明节。

清明习俗

祭祖

祭祖的主要仪式就是上坟扫墓,是对祖先的“思时之敬”。是人们缅怀先祖,尊重生命的一种表现,也是对民族精神文化的一种传承。

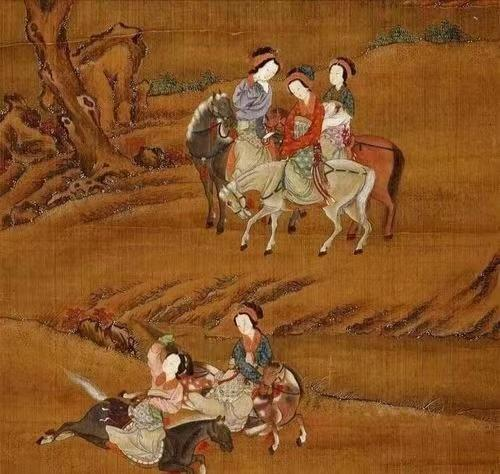

踏青

踏青,又叫春游。古时叫探春、寻春等。三月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。

插柳条

“清明插柳"风俗由来已久,是指清明节把柳条插在屋檐下面的一种习俗,此行为是人们用来纪念神农氏。